最終更新日:2023/10/02

DXとは?|推進するために取り組むべき課題

いま「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」という言葉が、業種業界を問わず大きな注目を集めています。

社内にDX推進部門が新たに設置され始めたり、DXに関わる取り組みを開始する企業が増えてきてると感じている方も多いかと思います。

近年、デジタル・テクノロジーの急速な進化に伴い、これまでにはなかったサービスや製品が登場し、それらはしばしばビジネスモデルや業務プロセスまで大きく変革させるほどのインパクトを与えています。

その背景にあるのが「DX」です。

本記事では「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」とはどのようなものか解説します。

実は注目を集めるDXですが、多くの日本企業はDXを推進していくために向き合わなければならない課題を抱えています。

本テキストを通して、「課題に向き合ってでもDXに取り組むべき、DXが注目されている理由」、経済産業省も警鐘を鳴らす「日本企業が抱えるDXを推進する上での課題」を解説します。

INDEX

1. DX(デジタル・トランスフォーメーション)とは?

2. なぜDX(デジタル・トランスフォーメーション)が脚光を浴びているのか?

3. 日本企業のDX推進の現状と課題

4. DX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進していくためには…

1. DX(デジタル・トランスフォーメーション)とは?

|DXとは

DX(デジタル・トランスフォーメーション)とは、「進化をつづけるITが、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念で、2004年にスウェーデン・ウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱しました。

近年デジタル・テクノロジーの進化は著しく、業界やビジネスを取り巻く環境は激変しており、あらゆる企業においてDXの推進が急務となっています。

もちろん日本企業においても例外ではなく、経済産業省では2008年に国内企業向けに『デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)Ver. 1.0』を取りまとめ、そこで次のようにDXを定義しています。

“企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。”

* 参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」

つまりいま日本のビジネスシーンで語られるDXは…

「新しいデジタル技術を単純に活用していく」だけではなく、「デジタル技術を駆使することで、ビジネス(業務 / 組織 / プロセス / 企業文化・風土の変革)を変革すること、さらには、各企業が競争力維持・強化するもの」

…と捉えることができるでしょう。

#デジタイゼーション / デジタライゼーションとの関連

DX(デジタル・トランスフォーメーション)に加えて、“デジタイゼーション(Digitization)”と“デジタライゼーション(Digitalization)”という言葉を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか?

いずれも「デジタル化」と訳される言葉ですが、それぞれデジタル化される範囲が違います。

■デジタイゼーション

「デジタイゼーション」は自社のビジネスモデルにデジタル技術を取り入れることです。

したがって、ビジネスプロセスが変革されることはなく、デジタル化による業務効率の向上などが狙いとなることが多いです。

例えば次のようなものがデジタイゼーションにあたります。

・デジタルツールの導入

(ex, SFA導入による顧客管理の効率化…)

・アナログ情報のデジタル化

(ex, フィルムカメラ → デジタルカメラ / FAX → PDF…)

■デジタライゼーション

「デジタライゼーション」はデジタル技術を活用し、ビジネスプロセスまで変革することで、新たなビジネスモデルを提供することを指します。

イメージしやすい事例でいうと、「NETFLIX」をはじめとする動画配信サービス等があげられます。

これまで映画館やレンタルショップに足を運んで観ていた動画コンテンツが一般的だったのが、インターネット上で完結することになりました。

このようにデジタライゼーションでは、デジタル化により従来とまったく異なるビジネスモデルを構築し、新しい利益や価値を提供しています。

その他にも…

・手紙や電話でのコミュニケーション → SNS

(ex, Instagram / Twitter / Facebook…)

・タクシー → ライドシェアサービス

(ex, Uber…)

■DX(デジタル・トランスフォーメーション)

「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」はデジタライゼーションからさらに発展した考えです。

先述した経済産業省の定義を参照すると、DXではビジネスモデルの変革にとどまらず、《業務 / 組織 / プロセス / 企業文化・風土》をデータ・デジタル技術により変革していくことが求められます。

新しいビジネスモデルを提供するだけでなく、業務そのものや組織づくり、働き方などの企業文化の変革につなげることがDXの実現といえるでしょう。

したがって、DXを推進していくためにはデジタイゼーションとデジタライゼーションの両方に取り組み、まずDXが実現するための素地をつくっていくことが大切です。

2. なぜDX(デジタル・トランスフォーメーション)が脚光を浴びているのか?

ではなぜいまDXが注目されているのでしょうか?

いくつか要因を探っていきましょう。

■デジタル・ディスラプション

「デジタル・ディスラプション」とは、デジタルテクノロジーによる破壊的イノベーションのことを指します(*)。

* 参考:https://jinjibu.jp/keyword/detl/996/

つまりデジタル技術により、すでにある産業やビジネスモデルを破壊するような変革が行われることです。

DXが注目されている背景として、DXによるデジタル・ディスラプションが頻発していることがあげられます。

多くの人が一度は利用したことがあるECプラットフォーム「アマゾン」は、これまで直接店舗に足を運ぶ、という購買行動をデジタル化することでビジネスモデルを変革しました。

このまったく新しいビジネスモデルの構築はユーザーに新しい価値を提供する一方で、既存のビジネスモデルを保持する企業に大きく影響を与え、小売業を中心に倒産企業が相次ぎました。

日本国内ではまだ一般化していませんが、ライドシェアサービス「Uber」はイギリスをはじめとする欧米でタクシー業界に打撃を与えており、既存のビジネスモデルが崩壊しはじめているようです。

このように新しいビジネスモデルを生み出していく、あるいは新しいビジネスモデルにいち早く対応するため、DXを推進する企業が増えています。

■消費者の行動様式・価値観の変化

2007年にiPhoneが発表されて以降、いまやスマートフォンは人々の生活必需品になっていると言えるでしょう。

購買活動、コミュニケーション、ビジネスシーンからプライベートな趣味の領域まで、あらゆるものがスマートフォンを中心に行われるようになっています。

そのため、企業はスマートフォン中心の行動様式へとシフトした消費者のニーズに応えることが競争力の維持・強化に不可欠となっています。

また、かつては消費者は「モノの所有」に価値を感じていましたが、最近では「利用できるコト」に価値を感じる消費者が増えています。

例えば、「CDの購入」からサブスクリプションで「音楽を聞くことができること」へ、「車の購入」から「カーシェアリング」へとニーズが変化してきていることは、多くの人が感じていることではないでしょうか?

こうした変化に対応するためには、「モノの販売」から「コトの提供」へとビジネスモデルを変革しなければならず、必然的にDXと絡めて考えていかなければならないでしょう。

■新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、多くの企業でリモートワークが広がっています。

リモートワークの実施にあたり、社内文書の電子化や業務プロセスのデジタル化が実現されたことで、DXへの機運が高まっています。

先述した通り、デジタイゼーション、デジタライゼーションに取り組むことで、DXを実現するための素地がつくられます。

新型コロナウイルス感染症をきっかけに企業のDX推進も広がっています。

3. 日本企業のDX推進の現状と課題

ここまでDXがなぜ脚光を浴びているのかについて解説しました。

では、日本企業のDX推進の現状はどうなっているのでしょうか?

2018年に経済産業省が取りまとめた『DX レポート〜ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開〜』では、日本企業がDXを推進する上で大きな課題を抱えていることに警鐘を鳴らしています。

■経営戦略における現状と課題

“DXを実行するに当たっては、新たなデジタル技術を活用して、どのようにビジネスを変革していくかの経営戦略そのものが不可欠である。

しかしながら、DXの必要性に対する認識は高まっているものの、ビジネスをどのように変革していくかの具体的な方向性を模索している企業が多いのが現状と思われる。

こうした中で、例えば、経営者からビジネスをどのように変えるかについての明確な指示が示されないまま「AIを使って何かできないか」といった指示が出され、PoCが繰り返されるものの、ビジネスの改革に繋がらないといったケースも多いとの指摘がなされている。”

* 参照:経済産業省「DX レポート〜ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開〜」

前段で「DX」と「デジタリゼーション / デジタライゼーション」の違いを解説しました。

デジタル技術の活用のさらに一歩先…

ビジネスモデルの変革、さらには業務 / 組織 / 企業文化…の変革こそがDXであるなれば、優れた技術をもつITエンジニアだけでなく、経営戦略やビジョンといった経営/企画サイドの人材もまた重要なポジションを担う必要があります。

一方で、DX推進体制を築くことができない企業を中心に、ビジネスモデルの具体化や経営戦略の策定でつまずいてしまう企業が多いのが現状です。

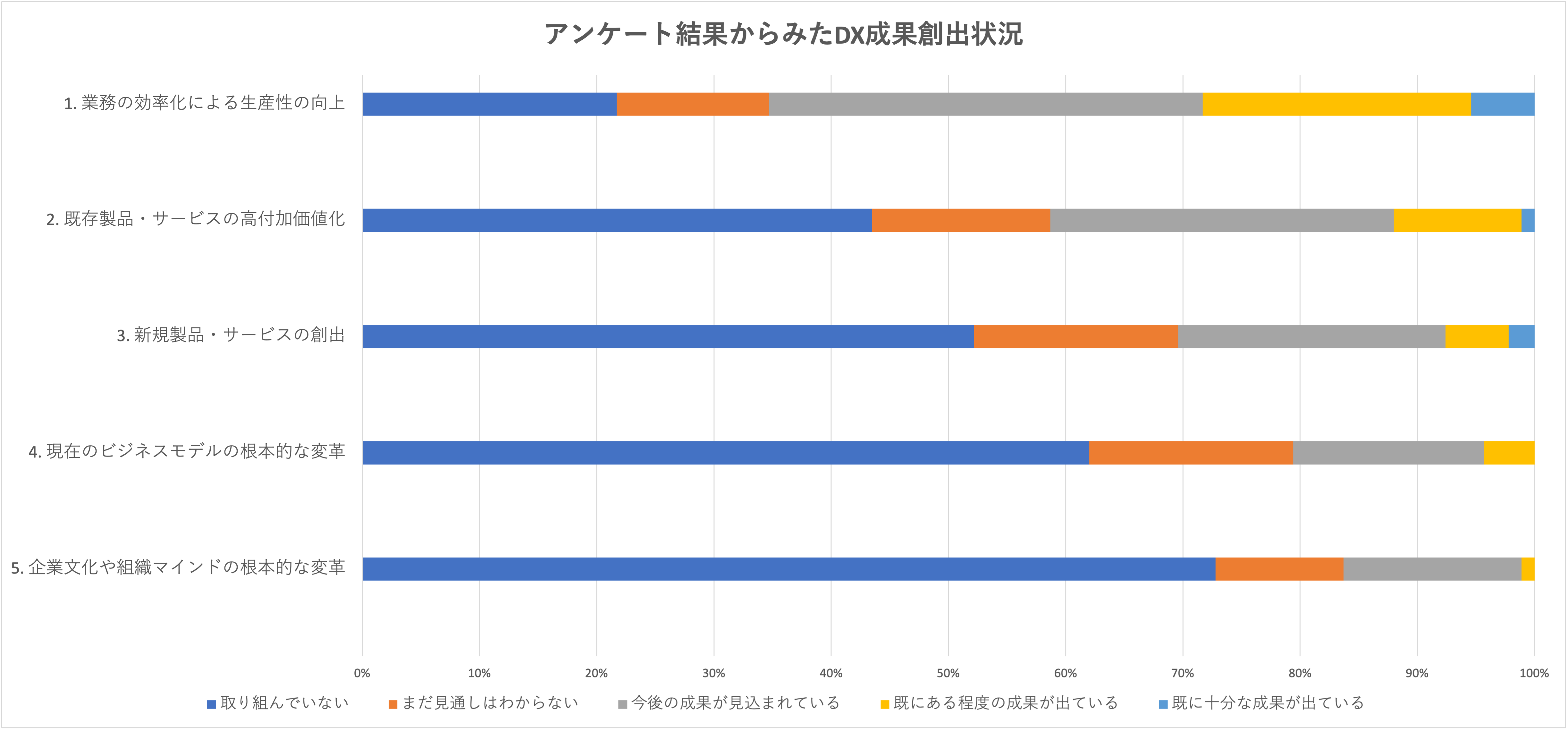

実際にIPAがアンケートによってDXの成果を調査したところ、特に「現在のビジネスモデルの抜本的な変革」、「企業文化や組織マインドの抜本的な変革」には着手できていない企業がほとんどであるという結果が出ています。

* 参考:IPA「デジタル・トランスフォーメーション推進人材の機能と役割のあり方に関する調査」

DXを推進するためには、経営/企画サイドのコミットが必要不可欠です。

まずは開発サイドと経営サイドの両輪で回していけるようなDX推進体制を構築しましょう。

■DX推進の課題|既存システム(レガシーシステム)

“ITシステムが、技術面の老朽化、システムの肥大化・複雑化、ブラックボックス化等の問題があり、その結果として経営・事業戦略上の足かせ、高コスト構造の原因となっている「レガシーシステム」となり、DXの足かせになっている状態(戦略的なIT投資に資金・人材を振り向けられていない)が多数みられる。

DXを進める上で、データを最大限活用すべく新たなデジタル技術を適用していくためには、既存のシステムをそれに適合するように見直していくことが不可欠である。”

* 参照:経済産業省「DX レポート〜ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開〜」

既存システムは、老朽化・複雑化・ブラックボックス化に伴い…

① 新しいデジタル技術を導入しても、データの利活用・連携が限定的となってしまう

② 既存システムの維持(保守運用)にリソースを割かれ、新しいデジタル技術の活用へ振り向けるリソースが不足する

③ ②の状態が続くと、今後より維持・保守コストが高騰することが想定される

④ 既存システムを維持・保守できる人材が枯渇し、セキュリティ面でのリスクが懸念される

…といった深刻な問題を抱えています。

DXを推進するためには、マイグレーションやモダナイゼーションといった既存システム(レガシーシステム)脱却が急務だといえます。

■DX推進の課題|人材

日本国内ではIT人材が深刻なほどに不足しており、ベンダ企業に開発を依存しているユーザー企業が多いのが現状です。

特に日本国内ではITエンジニアの70%以上がベンダ企業に偏在しています。

ユーザー企業では自社のシステムに精通している人材がほとんどいないため、自社にノウハウやナレッジが蓄積されていないため、自社システムの全貌の把握ができずに手つかず…ということが往々にして発生してしまいます。

そのため、DXの実現に向けたビジョンや経営戦略を固められた企業でも、ベンダに開発を依頼せざるを得ないのです。

その上、要件定義から請負契約で進める開発が国内は非常に多いです。これは、「何を開発するのか」をベンダ企業に委ねてしまっているともいえるでしょう。

IT人材を自社でしっかりと確保し、アジャイル開発のようなユーザー企業が強くコミットする開発方法に取り組むことの重要性を認識することが重要です。

4. DX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進していくためには…

前項でDXの実現には大きな課題があることを解説しました。

本記事で取り上げた課題は、いずれもDXを推進するためには向き合う必要があるものですが、まずは「人材」の課題に優先的に取り組むことをお勧めします。

2021年現在、20万人以上のITエンジニアが不足していると言われていますが、経済産業省の悲観的な見方では2030年には80万人のIT人材が不足する予測(2030年問題)までされています。

今後より一層人材を確保するのが困難になってくるのは間違いありません。

早期にIT人材を確保し、内製化に着手していくことがDXの実現に繋がります。

また上述の経済産業省の予測の通り、国内のITエンジニアだけではもはやDXの推進は不可能なほど人材が不足していることが見て取れます。

そのため、海外人材活用やオフショア開発の取り組みは、今後避けては通れなくなるといってもよいでしょう。

海外人材活用、オフショア開発も一朝一夕ではうまくいきません。

まずはスモールからでも良いので、IT開発に「海外」という視点を持ってみてください。

オフショア開発. comではオフショア開発、海外人材活用の専門スタッフが、ご質問・ご相談を承っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。